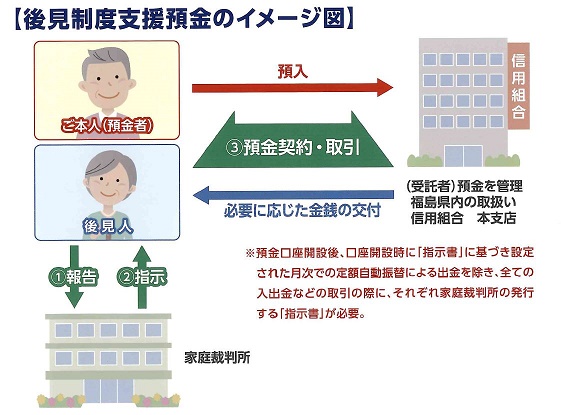

後見制度支援預金は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに

必要十分な金銭と別に、通常使用しない金銭を特別な預金として預託する仕組みのことです。

成年後見と未成年後見において利用することができます。(注1)

後見制度支援預金は、預金の一種ですので、元本は保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

後見制度支援預金を利用すると、預金の払い戻しや解約を行うには、

あらかじめ家庭裁判所が発行する「指示書」を必要とします。

後見制度支援預金の利用については、ご本人の預金をご本人のために利用するとの観点での検討を

適切に行う必要があるため、弁護士、司法書士等の専門職後見人が選任されて検討を行い、

ご本人に代わって、この預金を取扱いしている信用組合のなかから預託する組合および本支店、

そして預託する金額を決めた上で、家庭裁判所から「指示書」の発行を受けて、信用組合に

「指示書」を提示し、預金口座開設の申込を行います。ただし、既に親族が後見人として

業務を行っている案件で、家庭裁判所の判断により、特に専門職による検討が必要でないことが、

提出された資料などから明らかになる場合は、専門職後見人を選任しない場合もあります。

このように、後見制度支援預金は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の1つです。

(注1)保佐、補助及び任意後見では利用できません。

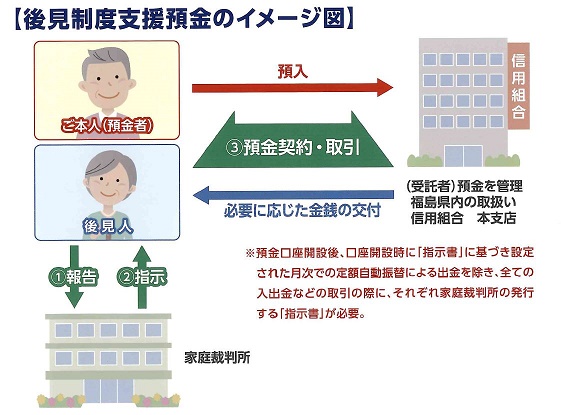

必要十分な金銭と別に、通常使用しない金銭を特別な預金として預託する仕組みのことです。

成年後見と未成年後見において利用することができます。(注1)

後見制度支援預金は、預金の一種ですので、元本は保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

後見制度支援預金を利用すると、預金の払い戻しや解約を行うには、

あらかじめ家庭裁判所が発行する「指示書」を必要とします。

後見制度支援預金の利用については、ご本人の預金をご本人のために利用するとの観点での検討を

適切に行う必要があるため、弁護士、司法書士等の専門職後見人が選任されて検討を行い、

ご本人に代わって、この預金を取扱いしている信用組合のなかから預託する組合および本支店、

そして預託する金額を決めた上で、家庭裁判所から「指示書」の発行を受けて、信用組合に

「指示書」を提示し、預金口座開設の申込を行います。ただし、既に親族が後見人として

業務を行っている案件で、家庭裁判所の判断により、特に専門職による検討が必要でないことが、

提出された資料などから明らかになる場合は、専門職後見人を選任しない場合もあります。

このように、後見制度支援預金は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の1つです。

(注1)保佐、補助及び任意後見では利用できません。

| 対象となる財産 | 利用できる財産は、金銭・預貯金などに限られます。利用するために、 ご本人の所有する不動産・動産を売却する必要はありません。 |

|---|---|

| 利用対象者 | 法定後見制度または未成年後見制度の被後見人の方を対象としており、 被保佐人、被補助人の方、任意後見制度のご本人は利用することができません。 |

| 必要な費用 | 利用の適否や利用が必要な額などを検討し、家庭裁判所に「指示書」の発行を 申請する専門職後見人に対する報酬が必要となります。 |

| 利用するメリット | 払戻しについて家庭裁判所の「指示書」が必要となりますので、 ご本人の財産を安全・確実に保護することができます。 |

後見制度支援預金Q&A

- 後見制度支援預金の口座開設はどうすればいいですか?

- 後見制度支援預金のご利用は、ご本人のために家庭裁判所へ後見開始(または未成年後見人選任)の

申立てがされることが前提です。家庭裁判所は、新たな申立てがあった場合、または、既に後見人が

選任されている場合で、後見制度支援預金の利用が適していると判断したときに、後見制度支援預金を

紹介、利用を検討することとなります。後見制度支援預金を利用することとなった場合、家庭裁判所が

その旨の「指示書」を後見人に対して発行しますので、後見人の方は、その「指示書」を

後見制度支援預金の取扱い信用組合の本支店にご提示のうえ、口座開設手続をご相談ください。 - 後見制度支援預金を利用した場合、後見人の目常的な財産管理はどうなりますか?

- 預入した財産は、後見人が、後見制度支援預金とは別に、通常の預金口座で、

年金受取や施設入所等のサービス利用料の支払いといった日常的に必要な金銭を管理します。

ご本人の収入よりも支出の方が多くなることが見込まれる場合には、「指示書」に基づき

必要と判断された金額を、後見制度支援預金の口座から、後見人が管理する通常の普通預金口座へ、

月次(又は年1回)で定額が自動振替されるようにすることができます。 - 後見制度支援預金への預入後、本人に多額の支出が必要になって、

後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいですか? - 家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書(書式は家庭裁判所にあります)を

裏付け資料とともに提出してください。家庭裁判所は、報告書の内容に問題がないと判断すれば

「指示書」を発行しますので、「指示書」を後見制度支援預金を口座開設している本支店窓口へ提出し、

払戻請求書への署名・押印を行い、必要な金額の払戻しを受けてください。また、ご本人の

収支状況の変更により、後見制度支援預金から後見人の管理口座へ定額自動振替される金額を

変更したい場合や、事情により後見制度支援預金を解約する必要が生じた場合についても、

家庭裁判所に報告書(書式は家庭裁判所にあります)を提出して「指示書」の発行を受ける必要があります。 - 後見制度支援預金への預入後、本人に臨時収入があったり、黒字分が貯まったりして、

後見人が管理する金銭が多額になった場合はどうすればよいですか? - 通常使用しない金銭については、家庭裁判所に後見制度支援預金へ追加入金することの

報告書(書式は裁判所にあります)を裏付け資料とともに提出してください。

家庭裁判所は、報告書の内容に問題がないと判断すれば「指示書」を発行しますので、

「指示書」を後見制度支援預金の口座を開設している本支店の窓口へ提出し、入金をおこなってください。 - 後見制度支援預金の預入期聞はどのようになっていますか?

- 後見制度支援預金は、一般的な普通預金と同様の商品であることから、預入期間の定めはありません。

商品内容の詳細は、各取扱い信用組合の窓口等に設置されている商品概要説明書などでご確認いただけます。 - 後見制度支援預金を利用する場合の家庭裁判所の後見監督はどうなりますか?

- 後見制度支援預金を利用する場合も、家庭裁判所は、事案に応じて必要な後見監督を行います。

家庭裁判所からいつ報告を求められても対応できるように、収支に帳簿をつけたり、

領収書や信用組合から交付・送付される各種報告書(残高報告など)などを保管したりするとともに、

ご本人の心身の状態や生活の状況を定期的に記録するようにしておいてください。

■後見制度に関するお問合せは、家庭裁判所にお問合せください。

また、後見制度について説明している以下パンフレットがございますので、

ご参照ください。

「 成年後見制度一詳しく知っていただくために ― 」

(裁判所パンフレット)

http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/

※詳しいお問い合わせは、各支店窓口もしくは業務推進部 TEL0246-92-4111 まで。